病院等にかかるときの 窓口負担

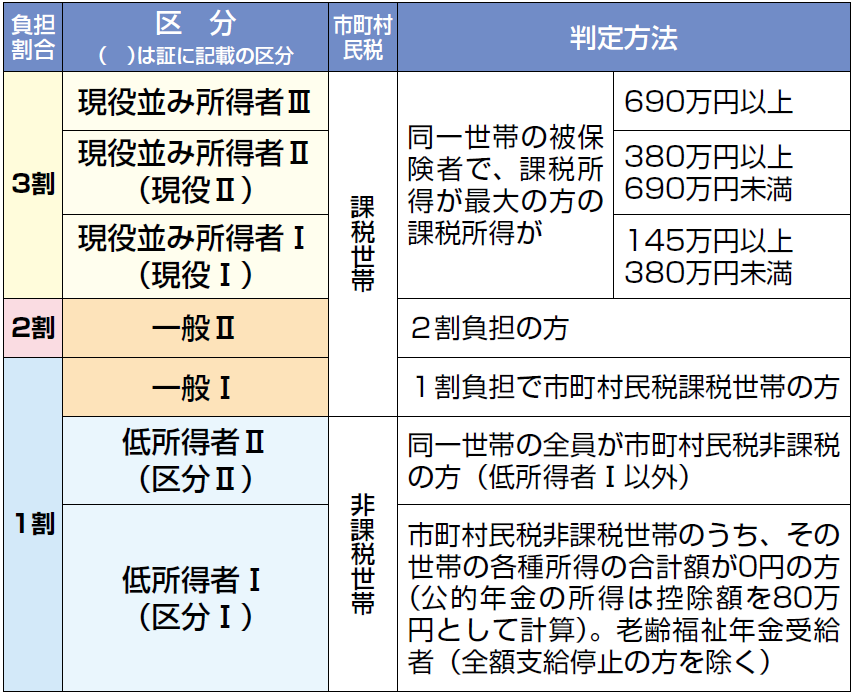

●病院等での自己負担割合は、「1割」、「2割」または「3割」です。

前年(1月~7月は前々年)の収入や所得等を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

●自己負担割合は、途中で変わることがあります。

世帯構成が変わると、年度途中で自己負担割合が変わる場合があります。

また、市町村民税課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に遡って自己負担割合が変わる場合があります。

●2割の方とは、次に該当する方です。

この表はスクロールできます

| 世帯の被保険者(注1)で市町村民税の課税所得(注2)が最大の方の課税所得が28万円以上(注3)かつ「年金収入(注4)+その他の合計所得金額(注5)」の合計が、世帯に被保険者が1人の場合200万円以上、世帯に被保険者(注1)が複数の場合320万円以上。 |

●3割の方(現役並み所得者)とは、次のいずれかに該当する方です。

この表はスクロールできます

| ① 市町村民税の課税所得(注2)が145万円以上(注3)の被保険者(注1・注6) ② ①と同じ世帯の被保険者(注1・注6) |

(注1)被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者の方です。

(注2)市町村民税の課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額のことです。

(注3)更新の前年12月31日時点で世帯主であり、そのとき19歳未満で合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)38万円以下の世帯員がいる場合、市町村民税の課税所得から次の①と②の合計を控除します。

①16歳未満 …………………………… 1人につき33万円

②16歳以上19歳未満………………… 1人につき12万円

(注4)「年金収入」は、所得税法上に規定する公的年金等の収入金額のことで、公的年金等控除や社会保険料、所得税を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。

(注5)「その他の合計所得金額」とは、年金収入を除く事業収入や給与収入等の収入から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。0円を下回る場合は、0円とします。

(注6)昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等を合計した額が210万円以下であれば1割または2割となります。

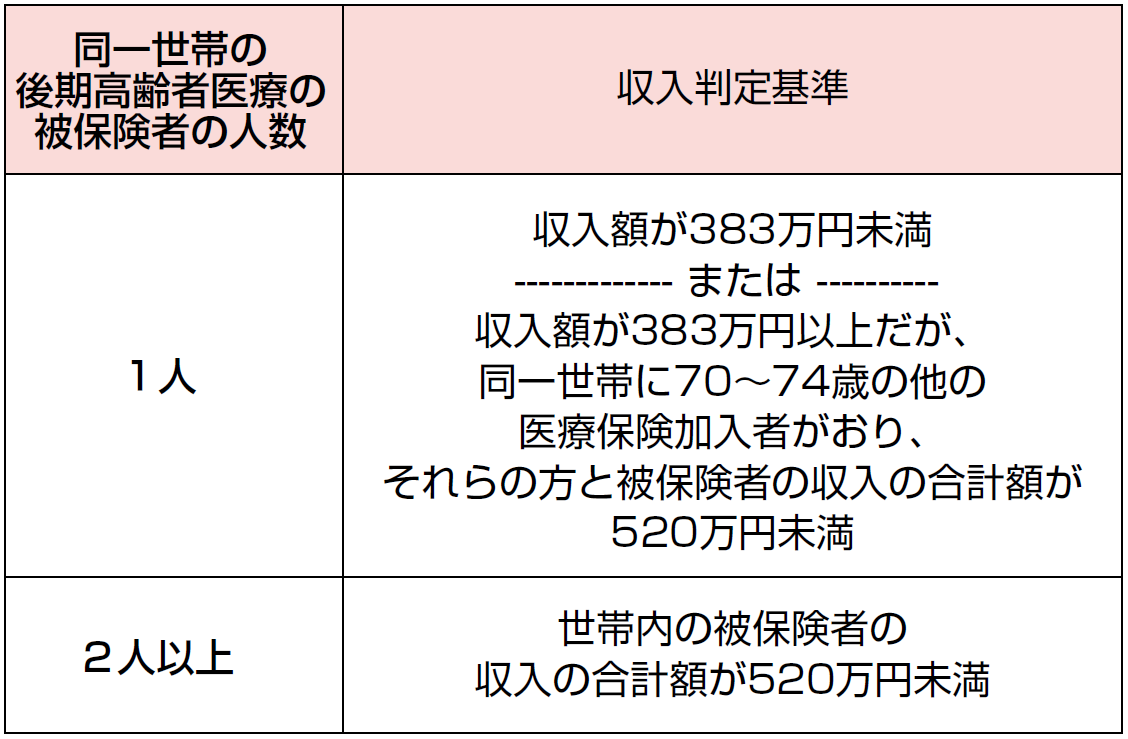

◆3割負担から、1割負担または2割負担に変更できる場合があります。

3割負担に該当する方でも、収入状況が以下の条件に該当する方は「基準収入額適用申請書」の提出により、1割負担または2割負担になります。

◆受診される前に

●休日や夜間に病院等にかかるときは、平日の診療時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。

●同じ病気で複数の病院にかかると、同じ検査を受けたり、同じような薬を飲むことで、体に負担がかかり、かえって回復が遅れることもあります。かかりつけ医を決めて、気になることは医師に相談しましょう。

●複数の病院にかかっているときは、医師や薬剤師に「お薬手帳」を見せて、薬の組み合わせ等が安全か確認しましょう。

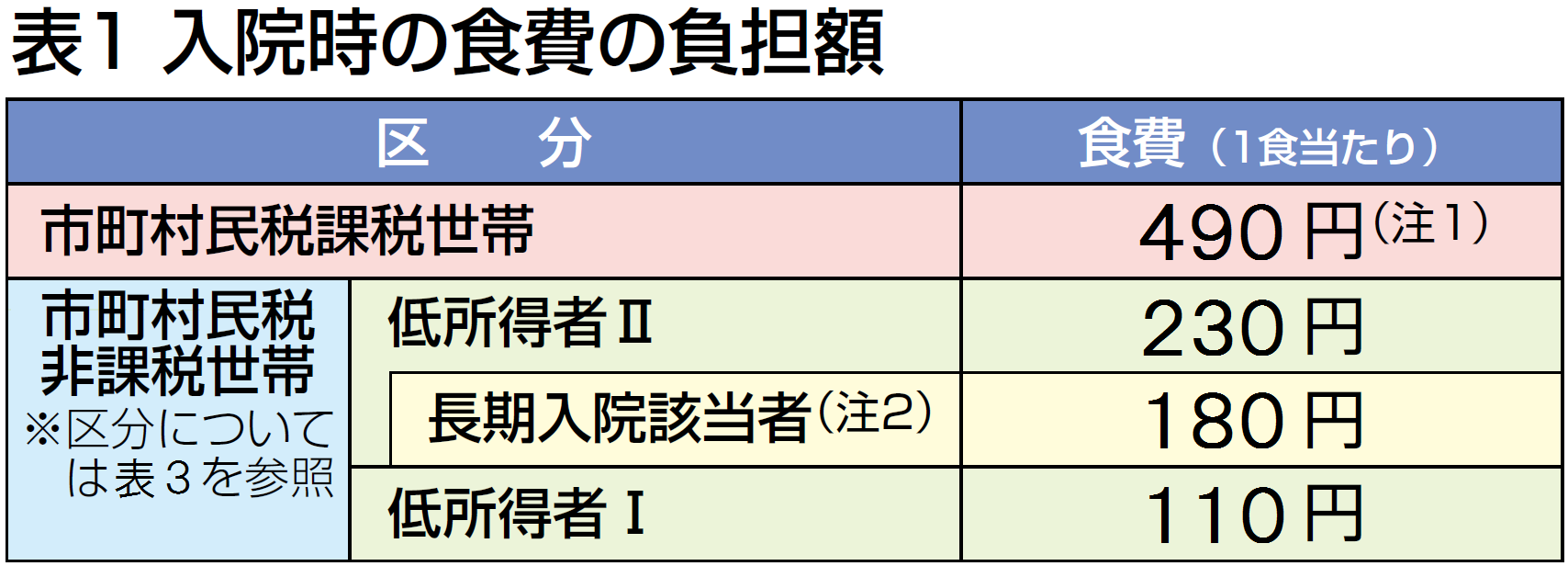

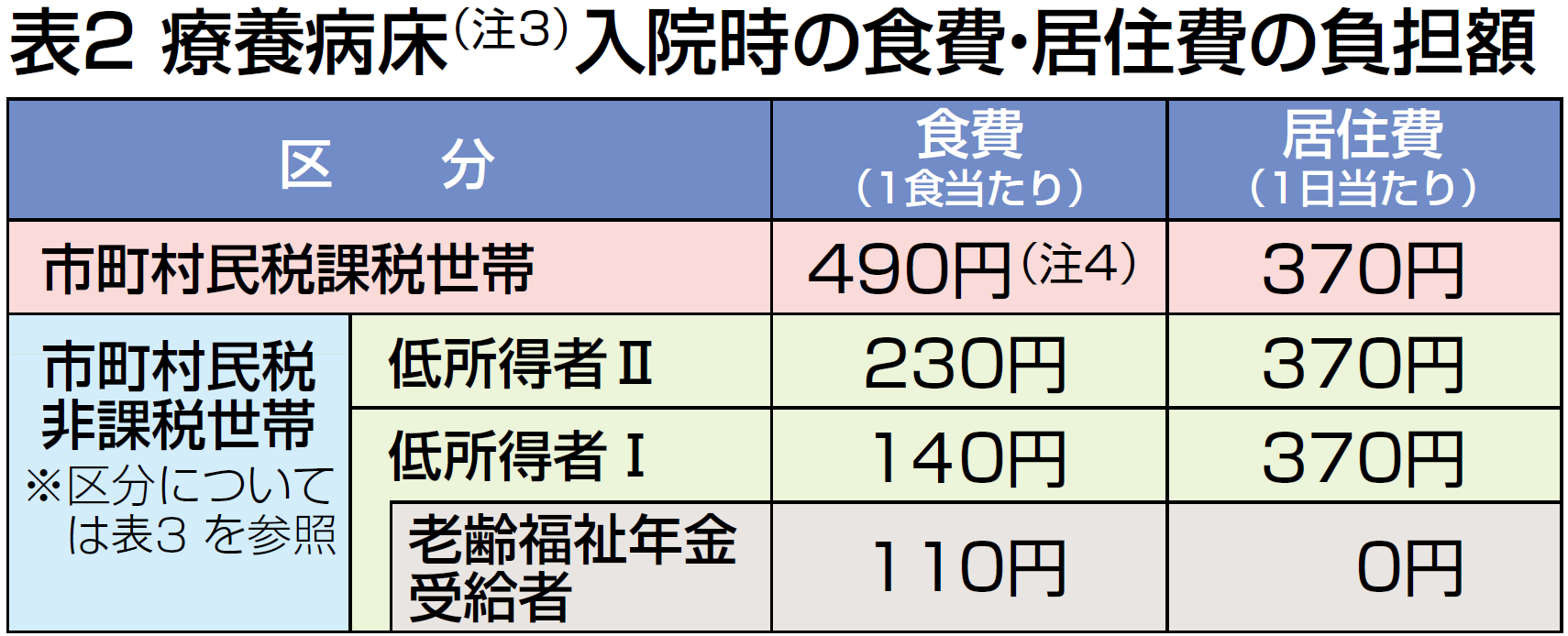

入院時の食費・居住費

入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。

(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き病院に入院(同日内に転院する場合を含む。)している方は、260円になります。

(注2)低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超えた方です。長期入院該当認定を受けるためには、市区町の窓口で申請が必要です。

長期入院該当日は原則、申請日の翌月初日となり、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象となります。

○入院日数の計算をするときに次の期間の日数を含みます。

・低所得Ⅱの区分の期間の入院日数。

・当広域連合の被保険者となる前に加入していた医療保険で、低所得Ⅱ相当の区分の期間の入院日数。

※申請月から起算して過去12か月間の入院日数。(期間の例:4月15日に申請するときは、前年5月1日から4月15日までの入院日数を合算します。)

○入院日数の計算をするときに次の期間の日数は含みません。

・低所得Ⅱ以外の区分だった期間の入院日数。

・健康保険の適用を受けていない期間の入院日数。(介護保険が適用される介護病床への入院、生活保護など。第三者行為による入院期間は除く。)

・申請月から起算して過去12か月より前の入院日数。

○申請が必要な方は次のとおりです。

・低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超えた方。

・当広域連合の被保険者になる前に加入していた保険で認定を受けていた方。

・所得更正や世帯構成変更で自己負担限度額の区分が変更したことで認定を受けることができるようになった方。

※マイナ保険証をご利用の方も長期入院該当認定を受けるためには申請が必要です。

※前年度に長期入院該当認定を受けており引き続き該当となることが確認できた方は、毎年8月1日の定期更新時に認定します。8月1日以降に区分を確認し、認定されていない場合は申請が必要です。

○最短で適用を受けようとするときは、入院日数が91日目にあたる日に申請してください。91日目が閉庁日にあたる場合は、事前に市区町の窓口にお問い合わせください。

○自己負担限度額の区分は、市区町の窓口や入院先の病院に確認するか、マイナポータルで確認することができます。

(注3)療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。

(注4)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、450円になります。

◆市町村民税非課税世帯の方へ

●市町村民税が非課税の世帯の方が、入院時の食費の減額の適用を受けるためには、病院等に区分を提示する必要があります。

提示の方法は 医療費が高額になったとき(高額療養費の支給) ♦高額療養費の自己負担限度額の適用について をご覧ください。

●低所得者Ⅱの認定を受けている期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える方は、「後期高齢者医療長期入院日数届出書」の提出が必要となります。

●マイナ保険証で受診の方が、窓口で食費を支払う際に、食費の減額の適用を受けられなかったときは、窓口で支払った食費と適用区分の食費との差額の支給を市区町の窓口で申請することができます。

また、被保険者証や資格確認書で受診の方は、やむを得ない事情がある場合のみ、申請することができます。やむを得ない事情とは広域連合にて認めるものに限ります。制度を知らなかった等の理由は認められません。

医療費の払い戻しが受けられるとき (療養費等の支給)

次のような場合は、治療などに要した費用をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を控除した額が支給されます。

ただし、広域連合が認めた場合に限ります。

この表はスクロールできます

| 急病、国内旅行中などで、やむを得ず被保険者証、資格確認書又はマイナ保険証を持たずに受診したとき |

| コルセットなどの治療用装具を購入したとき 医師の診断書などが必要です。 |

| 輸血をしたとき(生血) 親族から血液を提供された場合は除きます。 手術代に血液代が含まれている場合は、すでに保険適用となっているため除きます。 |

| 海外で急病になり受診したとき(海外療養費) 治療を目的として海外へ渡航した場合は、原則対象外です。 海外へ行くときには、事前にお住まいの市区町の担当窓口にご相談ください。 ※渡航期間等の確認のため、申請時にパスポートの提示が必要です。 |

| 医師の指示により療養上、一時的・緊急的な必要性がある場合に、転院などのため移送に費用がかかったとき(移送費) ※次のすべてに当てはまる場合に限ります。 ●移送の目的である療養が保険診療として適切であること ●患者が療養の原因である傷病により移動困難であったこと ●緊急その他やむを得ないと認められること |

接骨院や鍼灸院にかかるとき

柔道整復師(整骨院・接骨院など)の施術に保険の適用を受けるには、医師や柔道整復師の診断又は判断により、一定の条件を満たす場合になりますので、ご注意ください。

また、はり・灸、あんま・マッサージに保険の適用を受けるには、医師の同意が必要です。保険適用が認められない場合には、全額自己負担となります。

◆柔道整復師にかかる場合

保険が適用されるもの

●ねんざ・打撲など

●骨折・脱臼(応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)

保険が適用されないもの

●単なる肩こりや筋肉疲労など

◆はり・灸、あんま・マッサージを受ける場合

保険が適用されるもの

●神経痛、リウマチ、腰痛症などの慢性的な疼痛を主症とする疾病(はり・灸)

●麻痺、関節拘縮などにより医療上必要がある症例について施術を受けたとき(あんま・マッサージ)

この表はスクロールできます

| いずれも医師の同意がある場合に限られます。 ※施術者が被保険者に代わって「療養費支給申請書」を記入し、保険者に請求する「受領委任」の場合は、「療養費支給申請書」の記載内容(負傷原因、傷病名、日数、金額)を確認したうえで、ご自身で委任欄に署名してください。また、施術を受けたら、領収書を受け取り、金額を確認してください。 |

●治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。

医療費が高額になったとき (高額療養費の支給)

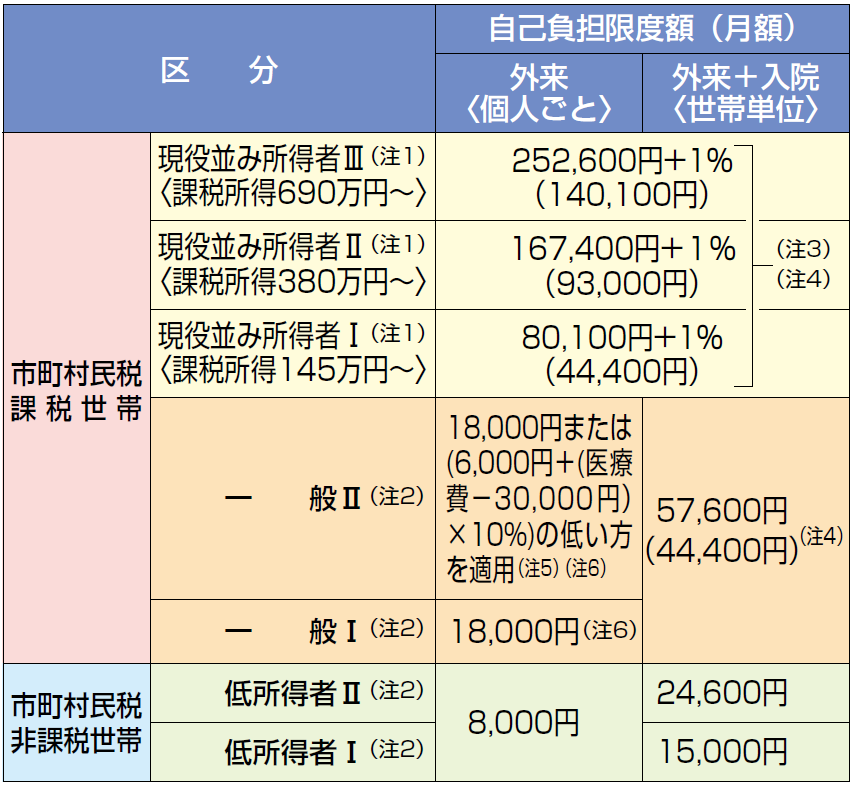

1か月(同じ月内)に病院等で後期高齢者医療保険を利用して支払う一部負担金が高額になったときは、一部負担金の合計から次表の自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。

◆高額療養費の申請手続きについて

支給の対象になる方には、広域連合から申請案内を送付しますので、市区町の担当窓口に申請してください。

一度申請すれば、振込先口座に変更がない限り、以後の申請は必要ありません。

(注1)現役並み所得者とは、被保険者証の負担割合が3割の方です。現役並み所得者については、入院・外来の区別はありません。

(注2)区分については♦自己負担限度額の区分をご覧ください。

(注3)「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算

区分Ⅰ 267,000円、区分Ⅱ 558,000円、区分Ⅲ 842,000円

(注4)( )内の金額は、多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に、3回以上高額療養費の該当となり、4回目以降に該当)の場合

(注5)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。なお、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)は令和7年9月30日まで適用されます。

この表はスクロールできます

| (注6)〈外来年間合算〉 1年間の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。 ●合算する期間 前年8月1日から当年7月31日までの間 ※期間中に保険の異動があった方は、広域連合から申請案内を送付できない場合や申請(以前の保険の自己負担額が分かる証明書を添付)が必要になる場合がありますので、市区町の担当窓口にご相談ください。 ※計算期間中の低所得者区分に該当する月の外来の自己負担額も含めて計算します。 ※基準日(7月31日または後期高齢者医療の加入期間終了日)時点で現役並み所得者区分に該当する方は対象外です。 |

♦高額療養費の自己負担限度額の適用について

病院等の窓口で医療費を支払う際に、高額療養費制度における限度額区分の適用を受けるための方法は次のとおりです。

この表はスクロールできます

| ♦被保険者証、資格確認書をお持ちの方 ●①から③の方法で適用を受けることができます。 ①「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」を病院等に提示する。 ※交付を必要とされる現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書・後期高齢者医療限度額適用認定申請書」を市区町の窓口に提出してください。 ※有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」は令和6年12月2日以降も使用することができます。 ②「任意記載事項の記載がない資格確認書」を病院等に提示した後、病院等が被保険者に、適用区分をオンライン資格確認で照会することの同意を求めた際に、被保険者が同意する。 ③「任意記載事項が記載された資格確認書」を病院等に提示する。 ※資格確認書に適用区分を記載するときは、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を市区町の窓口へ提出してください。 ●①から③の方法で適用区分の確認ができなかったときは次のとおりです。 ・現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方 窓口で医療費を支払う際は、現役並み所得者Ⅲ又は一般Ⅰが適用されます。後日、窓口で支払った医療費と自己負担限度額の差額が高額療養費の支給対象となります。 ・一般Ⅰ、一般Ⅱ、現役並み所得者Ⅲの方 窓口で医療費を支払う際は、適用区分が自動で適用されます。 ●低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方の入院時の食費に関して 窓口で食費を支払う際に、①から③の方法で適用区分の確認ができなかったときは、食費の減額は適用されません。ただし、やむを得ない事情がある場合のみ、窓口で支払った食費と適用区分の食費との差額の支給を申請することができます。やむを得ない事情とは広域連合にて認めるものに限ります。制度を知らなかった等の理由は認められません。 |

| ♦マイナ保険証をお持ちの方 ●マイナ保険証で受診できる病院等では、適用区分が自動で適用されます。 ●マイナ保険証で受診できない病院等では、自動で適用されません。適用を受けられなかったときは次のとおりです。 ・現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方 後日、窓口で支払った医療費と自己負担限度額の差額が高額療養費の支給対象となります。 ・一般Ⅰ、一般Ⅱ、現役並み所得者Ⅲの方 窓口で医療費を支払う際は、適用区分が自動で適用されます。 ●低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方の入院時の食費に関して 窓口で食費を支払う際に、食費の減額の適用を受けられなかったときは、窓口で支払った食費と適用区分の食費との差額の支給を市区町の窓口で申請することができます。高額療養費の支給と異なり、申請案内はありませんので、ご注意ください。 |

◆75歳年齢到達月の高額療養費限度額について

①月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が、上記金額の2分の1になります(1日が誕生日の方は除きます。)

②健保組合等(国保組合を含む。)の被保険者(組合員本人)が、月の途 中で75歳年齢到達により後期高齢者医療に加入し、その被扶養者(世帯 員等)が国保に加入する場合は、加入月の個人単位の自己負担限度額が、 加入前の医療保険と加入する国保で、それぞれ2分の1となります。

※対象となる場合は、お住まいの市区町の国民健康保険担当課にお問い合わせください

◆窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

●令和7年9月30日までは、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合

の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養

費の口座へ払い戻します。

医療保険と介護保険の負担額が高額になったとき (高額医療・高額介護合算制度)

1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が、次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

◆合算する期間(計算期間)

前年8月1日から当年7月31日まで

◆合算できる範囲

同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者に係る自己負担額

※ただし、高額療養費等の支給該当額を除きます。

◆申請手続

●計算期間中に後期高齢者医療と介護保険の両方で異動がない方

対象になる方には、広域連合から毎年1月中旬に申請案内を送付しますので、市区町の担当窓口に申請してください。

以下に該当される方は、申請案内を送付できない場合がありますので、市区町の担当窓口にご相談ください。

●住所地と介護保険の市町が違う方(介護保険住所地特例者)

※自己負担限度額の区分は、毎年7月31日現在の医療保険での区分を適用します。

※算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。

※支給されない場合

●医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合

●自己負担限度額を超えた合算額が500円以下の場合

被保険者が亡くなったとき (葬祭費の支給)

葬祭を行った方に葬祭費として3万円を支給しますので、市区町の担当窓口に申請してください。

※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等の方は、認定疾病の療養に係る同一月の同一病院等での自己負担限度額が入院・外来それぞれ10,000円になります。

該当する方は、市区町の担当窓口に申請してください。

月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が2分の1の5,000円になります(1日が誕生日の方は除きます。)

適用を受けるためには、①又は②の方法で認定疾病の療養を受けている証明を病院等に提示してください。

①「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を病院等に提示する。

②マイナ保険証で受診の場合、「特定疾病療養受療証情報を提供する」の画面で「提供する」を選択する。